L’autonomia della Regione Sicilia dopo la riforma del titolo V della Costituzione

La tensione tra aspirazioni autonomistiche e riconduzione all’unità invera, proiettandosi sull’assetto dell’organizzazione statuale, il rapporto tra autorità e libertà, caratteristico del moderno Stato costituzionale. La concezione statocentrica ottocentesca che vedeva nell’affermazione del centralismo e l’uniformità amministrativa il riconoscimento universale l’unità politica dello Stato, e rappresentava inoltre l’ideale strumento organizzativo per il perseguimento dell’uguaglianza e dell’eliminazione delle condizioni sociali, ha inevitabilmente il passo al fenomeno della moltiplicazione dei centri di rappresentanza degli interessi. Il pluralismo istituzionale nasce dalla contrapposizione tra processi di autodeterminazione provenienti dal basso e sistema politico. Anzi, sembrerebbe quasi esservi un rapporto diretto di proporzionalità tra la richiesta di autonomia e la lontananza da ciò che potrebbe definirsi il centro: il rifiuto verso un sistema politico sentito come distante dalle esigenze della comunità trova, quelli, una ideale valvola di sfogo nelle rivendicazioni autonomistiche delle comunità sociali stanziate su un dato territorio. Questa spinta all’autodeterminazione dal basso ha peraltro rinvenuto una legittimazione teorica nel richiamo al principio di autodeterminazione dei popoli, che ha contribuito, in alcuni momenti particolari peculiari, la spinta verso la formazione di ordinamenti statuali improntati al principio del decentramento o comunque coinvolti tutela particolare di gruppi sociali di natura non omogenea. In realtà spesso il richiamo a tale tensione autonomistica, fondata sull’autodeterminazione, ha mascherato intenti separatisti e tendenze centrifughe, se non addirittura volontà secessionistiche di comunità appartenenti alla medesima nazione. In tali termini sono stato interpretare le aspirazioni autonomistiche che hanno animato alcune parti dell’Italia a seguito del regime fascista e già nel corso della seconda guerra mondiale, le cui radici risalgono ad una secolare tradizione storica di indipendenza, sulla quale, comunque, come è stato correttamente scritto, sono anche stati impropriamente “coltivati miti”. Pur tuttavia l’autonomia speciale non può essere interpretata da un punto di vista costituzionale evidenziando sia i motivi di ordine storico, sociale e culturale, anche se richiedono comunque prendere atto dell’influenza che tali vicende hanno esercitato al momento della creazione dello Stato regionale italiano. Questo studio si propone di sottolineare le implicazioni giuridiche discendenti dall’ordine di un modello di Stato nel quale risulta assicurata la presenza di Regioni connotate da una singolare condizione di specialità. A tal fine è scelto come parametro di riferimento di questa analisi lo Statuto siciliano del 1946 che, nel momento in cui si scrive, rivive un momento di rinnovamento di interesse, certo non immune da una strumentazione di natura politica. Le ragioni che spingono ad un’analisi puntata sullo Statuto siciliano, rispetto ad esempio alle fonti statutarie di pari grado delle altre Regioni speciali, sono assai diverse e possono essere ricondotte principalmente a tre: innanzitutto, da un punto di vista storico, quello siciliano considerato il primo Statuto regionale della storia italiana, venuto alla luce ancor prima dell’elezione dell’Associazione Costituente, e in quanto prodromico e una certa condizione istituzionale differenziata, ha comunque posto più delle altre Regioni a Statuto speciale un problema di coordinamento con la Costituzione repubblicana registrato entrata in vigore. Tale problema di coordinamento ha comunque scandito la storia costituzionale dello Statuto in questi 60 anni, con ricaduta anche sulla qualità della normativa regionale e sul sistema complessivo dei rapporti tra Stato, Regione Siciliana ed enti locali di essa. In secondo luogo lo Statuto siciliano sancito costituzionale speciale, poiché è manifestazione di quelle condizioni e forme speciali di autonomia di cui all’art. 116 Cost ma, diversamente dagli altri Statuti speciali, esso contiene gli impianti peculiari, tanto che il suo contenuto normativo può essere qualificato come il regime speciale “derogatorio all’ordinaria specialità”. Da ultimo, le vicende giuridiche che hanno scandito giuridicamente quali interrogarsi sull’opportunità o meno di mantenere un regime speciale, in un quadro politico e istituzionale assai mutato rispetto al momento in cui lo Statuto fu adottato. Le riforme costituzionali del 1999 e del 2001, se da un lato possono considerare il frutto di un processo di ristrutturazione e modernizzazione dell’amministrazione centrale e dei livelli locali di governo imposto dall’integrazione europea, dall’altro lato hanno inciso sul piano della divisione in senso verticale del potere, realizzando una maggiore armonizzazione del ruolo degli enti locali nel sistema costituzionale. Un’eco di tale trasformazione già si rinviene nel nuovo testo dell’arte. 114, come novellato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, ed in particolare, nella formula che statuisce “La Repubblica è composta da Comuni, Città metropolitana, Provincia, Regioni e Stato”. Questa enunciazione, che rispetto alla originaria versione dell’arte. 114 non contiene il riferimento al “territorio della Repubblica”, sembrerebbe indicare la scelta politica del legislatore costituzionale di ritenere tutti gli enti enumerati, che in precedenza erano articolazioni del territorio nazionale, quali elementi costitutivi della Repubblica, quale sia l’appunto formata da questi, ne la sintesi. Lo Stato regionale emerge dalla nuova formulazione dell’art.114 si caratterizza per il fatto di essere compreso da una pluralità di enti territoriali equivalenti e integrati da pari dignità costituzionale, secondo un sistema, un cosiddetto “policentrismo autonomistico”, in cui tutte le strutture costituzionalmente agiscono per il perseguimento di propri interessi politici, differenziandosi in relazione agli stessi, ma contemporaneamente integrandosi a vicenda in maniera da realizzare il perseguimento di istanze unitarie nella diversità delle visioni. Si tratta di un quadro istituzionale in cui unità e differenza si compongono in modo dinamico ed integrato, laddove la realizzazione della dimensione unitaria degli interessi pubblici non è affidata ad un unico soggetto, ma ad una pluralità di politiche. In questo quadro costituzionale così complesso la permanenza di un regime a carattere speciale, in particolar modo quello dettato dallo Statuto siciliano, attraverso la crocevia tra il vecchio modello di regionalismo differenziato e quello di un nuovo modello di Stato regionale sviluppato competitivo . Ciò in quanto nell’ordinamento regionale siciliano – preso a modello della ricerca, sia per il quadro storico che costituì contesto per l’emanazione dello Statuto, sia per la mancanza di un successivo coordinamento dello stesso con l’ordinamento costituzionale, sia, infine, per una certa qualifica inadeguata e rigidità di alcune norme inerenti la condizione delle autonomie locali – si è attuata la tendenza a “regionalizzare” il sistema delle autonomie locali, sul presupposto di assicurare una maggiore autonomia agli enti stessi. Tale condizione è poi divenuta comune anche agli enti locali delle altre Regioni speciali poiché, a seguito della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2, queste ultime sono state destinatarie dell’attribuzione di una potestà legislativa primaria in materia di ordinamento e circoscrizione degli enti locali, sul modello di quella prevista agli artt.14 e 15 dello Statuto siciliano del 1946. Di conseguenza, nella vigenza del nuovo ordinamento costituzionale e delle nuove condizioni di garanzia degli locali, consacrate in alcune previsioni costituzionali, sembra probabile rinvenirsi, all’interno degli ordinamenti speciali, una sorta di “paradosso dell’autonomia”: la maggiore ampiezza dei criteri dovuto consentire uno sviluppo consistente degli enti minori nel quadro del principio costituzionale di cui all’articolo 5, si è dimostrata essere strumento di accentramento regionale. Infatti, secondo il rapporto tra la condizione degli enti locali in tali Regioni e quella in cui si trovano i medesimi nelle Regioni cd ordinarie, a seguito della citata riforma costituzionale, potrebbe essere utile prendere in esame l’esperienza siciliana. Forse attraverso la rilettura dello Statuto siciliano del 1946,

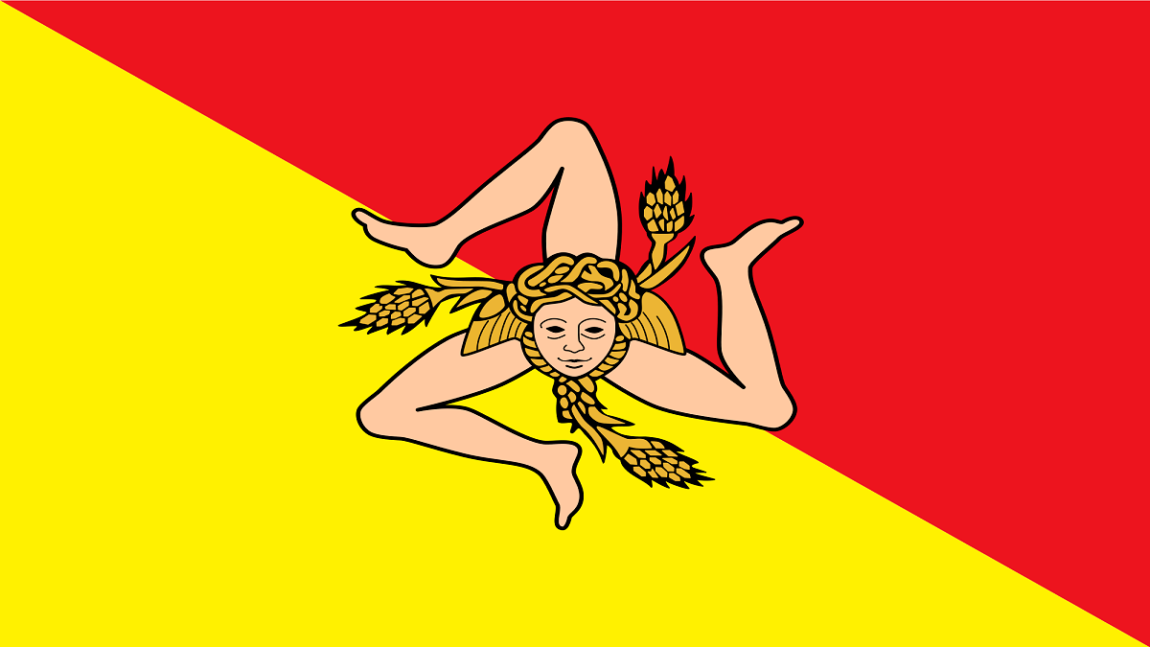

L’aspirazione autonomistica del popolo siciliano affonda le sue radici nella peculiare condizione di decentramento ed in parte di isolamento geografico rispetto al territorio nazionale, tipici della insularità. Per secoli terra di conquista straniera, la comunità regionale isolana ha sviluppato un forte senso di appartenenza al proprio territorio ed una spiccata identità di cultura e tradizione che, unite ad una naturale diffidenza verso ogni forma di sistema politico a tendenza accentratrice, hanno costituito terreno fertile per lo sviluppo di tendenze centrifughe. Alcune esperienze di partecipazione della comunità al governo della Regione attraverso un Parlamento generale, organo rappresentativo dei Comuni e delle classi nobiliari, esperienze che si fanno risalire fin dal periodo della dinastia aragonese, hanno contribuito a consolidare nel tempo aspirazioni autonomistiche e di autogoverno. Ulteriore causa di diffusione dell’ideologia autonomista va ascritta, inoltre, al ruolo svolto dal “blocco agrario”, costituito dai proprietari agricoli, i quali, rappresentando la classe politica dominante, sventolando la rivendicazione all’autogoverno come rimedio alle condizioni di miseria e sfruttamento causate dalle dominazioni straniere, celavano, in realtà, l’interesse localistico al mantenimento della struttura economica isolana. Nel periodo dell’unificazione del Regno d’Italia , momento storico dal quale è opportuno partire per la comprensione di alcune vicende che hanno influito sulla nascita dello Statuto speciale del 1946, le aspirazioni autonomistiche di cui si è appena fatto cenno, parvero sopirsi, anche in considerazione della scelta di politica legislativa dell’allora Governo di applicare al costituendo Stato unitario il modello di derivazione francese -peraltro già diffuso nel Regno Sabaudo- che si fondava sul principio dell’uniformità dell’ordinamento locale. La trasposizione del modello francese allo Stato italiano rispondeva ad una pluralità di ragioni, prima fra tutte l’azione accentratrice della monarchia sabauda, che vedeva nell’uniformazione amministrativa e normativa delle realtà locali un utile strumento di consolidamento del processo di unificazione politica e territoriale dello Stato. Il problema politico principale era tuttavia rappresentato dalla necessità di evitare che l’unità politica ed amministrativa si avvertisse come imposta agli Stati, e non fosse invece percepita come una conquista autonoma della società civile. Certamente il modello dello Stato di diritto ottocentesco influenza questa visione negativa dell’autonomia: laddove infatti lo Stato esprime attraverso il dominio assoluto della legge il suo ruolo di supremo garante dell’esercizio delle pubbliche potestà al fine di soddisfare i bisogni della società, le formazioni sociali di livello inferiore allo Stato, per quanto portatrici di interessi espressivi delle collettività stanziate sul territorio, devono assecondare la tendenza all’omologazione amministrativa. Ciò trovava conferma anche nella negazione di qualsiasi tipo di potestà auto-organizzatoria degli enti territoriali diversi dallo Stato, atteso che la determinazione dell’ordinamento giuridico era oggetto di riserva assoluta di legge del Parlamento. In secondo luogo, l’uniformità degli enti locali, riceveva una legittimazione teorica anche dall’affermazione del principio di uguaglianza formale dei cittadini, in quanto l’eliminazione dei particolarismi regionali e locali e l’estensione di una legislazione uniforme, rappresentavano garanzie più consone al perseguimento dell’uguaglianza formale anche sul piano delle realtà sociali e politiche intermedie. In sostanza il riordino del territorio a seguito dell’unificazione era funzionale a molteplici esigenze, non da ultima quella di assicurare l’unità del Regno e di rafforzare il ruolo centrale dello Stato. In tal senso, il sistema locale previsto dalla legge del 20 marzo 1865 n.2248, era imperniato su due pilastri fondamentali: il principio della generalizzazione del regime comunale,( e si aggiunga, anche provinciale) ed il principio dell’uniformità dell’ordinamento. Secondo il primo, il Comune costituiva l’ente locale costituzionalmente necessario, al quale, in base al principio dell’uniformità dell’ordinamento, si applicava un modello giuridico identico, indipendentemente dall’entità demografica, dalle tradizioni storiche e culturali, dall’ampiezza delle circoscrizioni. La legge comunale e provinciale del 1865 ben delinea quest’orientamento, poiché dall’analisi di essa si evince come gli enti locali fossero strettamente legati all’amministrazione centrale. E ciò in quanto essi esercitavano potestà soltanto sul presupposto di una delega e poiché lo Stato centrale ne aveva imbrigliato le potenzialità di enti rappresentativi dei bisogni locali, in una fitta rete di controlli, soprattutto di merito, sul presupposto della salvaguardia di interessi unitari che, in trasparenza, lasciavano affiorare il concetto dominante di interesse nazionale. Anche in relazione allo svolgimento delle funzioni amministrative da parte degli enti locali l’estensione del principio di uniformità operava nel senso della omologazione delle funzioni attribuite ai Comuni, a prescindere dalle caratteristiche peculiari di ogni collettività stanziata sul territorio comunale, tanto che la posizione degli enti locali rispetto all’ordinamento statale veniva inquadrata non nell’autonomia, quanto piuttosto nell’autarchia. Punto di approdo di questo sistema accentrato, che mortificava le reali diversità locali imbrigliate nella forma statocentrica chiusa al riconoscimento di dimensioni differenziate più ampie, come le Regioni, era il Prefetto, organo dello Stato con funzioni di controllo sugli enti locali. Esso era posto al vertice della Provincia, prospettandosi come livello decentrato dell’amministrazione statale, ed assolvendo al duplice ruolo: di rappresentante del Governo nelle circoscrizioni periferiche – dal momento che l’esecuzione delle leggi e degli ordini ministeriali sul territorio passava attraverso il suo coordinamento di tutela sui Comuni, nei confronti dei quali esercitava poteri di sorveglianza. Con la legislazione crispina, l’importanza del controllo governativo sul sistema locale e la centralità del ruolo prefettizio vennero ribadite, anzi accentuate, poiché anche se il ruolo di organo esecutivo della Provincia venne affidato ad un Presidente elettivo, la figura prefettizia continuò a mantenere una stretta connessione con l’amministrazione statale. In sostanza quindi, il ricorso all’unificazione normativa ed amministrativa pareva ispirato dall’esigenza di superare la stratificazione economica e la frammentazione sociale e culturale di varie Regioni del territorio, tra cui, in particolare, il Mezzogiorno e le isole. Nel tentativo di mantenere l’uniformità del sistema e di assicurare la maggiore governabilità di queste aree arretrate, si rese comunque necessario varare talune forme di intervento speciale, attraverso “legislazioni ad effetto territorialmente localizzato” che, se da una parte costituirono le prime manifestazioni di modelli differenziati di amministrazione, dall’altra si configuravano quali interventi a carattere straordinario o derogatorio, finalizzati non tanto a fronteggiare situazioni di ingovernabilità localmente diffusa, quanto a dar seguito ad esigenze di differenziazione legislativa territoriale. A sostegno della scelta di centralizzazione non mancarono persino motivi di natura economica, poiché i governi liberali ritenevano che l’accentramento politico ed amministrativo favorisse lo sviluppo dell’economia italiana, mentre, d’altra parte, anche sotto il profilo politico, la concezione ottocentesca sulla sovranità dello Stato impediva la devoluzione di funzioni statali ad enti cui conferire autonomia politica. Le prime avvisaglie di un riconoscimento nell’ambito dell’ordinamento italiano ad una qualche forma di autonomia regionale si ebbero già all’indomani della caduta del regime fascista. Durante l’occupazione militare degli Alleati, le gravi condizioni economiche e sociali, e l’improvvisa esplosione del sentimento antistatale catalizzato nel movimento separatista siciliano, spinsero il Governo nazionale retto da Badoglio a procedere all’istituzione, con regio decreto legge 18 marzo 1944 n. 91, di un Alto Commissario civile per la Sicilia, posto alle dirette dipendenze del Consiglio dei Ministri. L’organo in questione doveva assicurare il diretto collegamento con il potere centrale, anche se l’attribuzione dell’esercizio di tutte le funzioni proprie delle Amministrazioni statali ( ad esclusione dell’amministrazione della giustizia, della guerra, della contabilità e del bilancio) sembravano prefigurare una forma di autonomia regionale. All’Alto Commissario per la Sicilia venne affiancata una Consulta regionale (prima denominata Giunta consultiva) istituita con dlgs. ltg. 28 dicembre 1944, n. 216 e composta da 24 membri scelti tra i rappresentanti delle forze politiche, economiche e culturali della Sicilia, con il compito di assistere l’Alto Commissario nell’esercizio delle funzioni a questo assegnate, di esaminare i problemi dell’isola e di formulare proposte sull’ordinamento regionale. In sostanza la Consulta regionale rivestiva lo stesso ruolo e esercitava i medesimi compiti dell’organo parimenti nominato in Sardegna e, sulla base del voto favorevole da essa espresso, il Commissario diede seguito alla nomina di una Commissione, costituita da tre esperti e sei rappresentanti dei partiti politici, cui venne affidato l’incarico di elaborare un piano organico per l’istituzione dell’autonomia regionale, stabilendo un primo termine, poi disatteso, di 45 giorni per i progetti da offrire all’esame della Consulta. Dai lavori preparatori della Commissione sul progetto di Statuto si evince come nel pensiero degli estensori la Regione dovesse prender corpo come persona giuridica pubblica nel quadro dell’unità dello Stato – riprendendo alcune tra le più note teorie formulate da Luigi Sturzo, non dunque uno Stato indipendente o uno Stato federato. Quest’orientamento costituiva già un elemento di assoluta novità , attesa, come già detto in precedenza, la mancanza in Italia di un modello di esperienza di decentramento politico e legislativo su base regionale. In ogni caso, ben presto il nodo cruciale del dibattito – sul quale confluivano tanto gli ideali autonomisti che avevano ispirato, come abbiamo visto, secoli di lotte indipendentiste, quanto le correnti più moderate – apparve essere la configurazione della condizione giuridica che doveva connotare la Regione e dei poteri che ne avrebbero costituito manifestazione. Sul punto, secondo la Commissione, la Regione in quanto persona giuridica pubblica, non ente di mero decentramento autarchico, avrebbe dovuto godere di una peculiare condizione di autonomia rispetto al Governo centrale, che si sarebbe estrinsecata nella titolarità e nell’esercizio di rilevanti poteri legislativi, amministrativi e finanziari. Il progetto elaborato dalla Commissione, definito nel novembre del 1945, venne poi presentato alla Consulta regionale nel dicembre dello stesso anno. Al momento dell’approvazione, avvenuta il 23 dicembre 1945, tuttavia, il progetto subì modifiche relative ad alcuni aspetti della potestà legislativa, al ruolo del Presidente della Giunta, al sistema di finanziamento della Regione. Il progetto statutario avrebbe dovuto essere approvato non dall’Assemblea Costituente, non ancora eletta, ma attraverso un decreto legislativo. Soltanto successivamente, lo Statuto avrebbe potuto essere sottoposto all’esame dell’Assemblea Costituente e modificato, su proposta dell’Assemblea regionale e dell’Assemblea Legislativa dello Stato, con le forme previste per la Costituzione. Tale procedura sollevò non poche opposizioni in sede di Consiglio dei Ministri, al momento dell’approvazione con regio decreto: da una parte, infatti, i membri della Consulta regionale siciliana premevano affinché lo Statuto fosse immediatamente approvato, adducendo a sostegno di tale posizione lo stato di emergenza in cui versava l’isola, che non consentiva di rinviare ulteriormente l’atto di approvazione sino al momento in cui fosse stata convocata l’Assemblea Costituente. In realtà gli estensori del progetto, influenzati dalle posizioni più radicali del movimento indipendentista siciliano – che, frattanto, andava agitando la minaccia di porre in atto una secessione cui andava aggiunto il rischio di incremento del fenomeno del banditismo se non si fosse riconosciuta la condizione di autonomia – temevano che se lo Statuto fosse stato sottoposto all’Assemblea Costituente per l’approvazione, quest’ultima avrebbe potuto stravolgere le sue linee essenziali, con modifiche unilaterali. Dall’altra parte, invece, gli esponenti del gruppo più moderato ritenevano necessario sottoporre lo Statuto al vaglio dell’Assemblea Costituente perché confidavano ancora in un ridimensionamento, in senso maggiormente favorevole allo Stato centrale, del progetto medesimo. Tuttavia prevalsero le ragioni che propendevano per l’approvazione immediata, che avvenne con r. d. ltg. 15 maggio 1946 n. 455, con la sola clausola di sottoposizione all’Assemblea Costituente per il coordinamento dello Statuto con la nuova Costituzione dello Stato.

In base a quanto sancito dalla Costituzione, il rapporto tra la legge statale e la legge regionale fino alla novella del 2001 si basava su una sorta di concorso vincolato con preminenza della legge statale, ovvero, pur nella tendenziale equiparazione tra valore e forza delle legge statale e di quella regionale, tanto la prima quanto la seconda concorrevano separatamente alla disciplina delle materie attribuite alle Regioni. Per quanto riguarda le Regioni speciali è noto come ad esse fosse riconosciuta una competenza legislativa esclusiva in relazione ad alcune materie appositamente elencate negli Statuti. La potestà esclusiva si caratterizzava essenzialmente per l’essere la materia oggetto della stessa, rimessa interamente alla disciplina del legislatore regionale. Purtuttavia, la stessa potestà esclusiva si esercitava su un ambito materiale contenuto, limitato cioè alle materie enumerate nelle norme degli Statuti, e condizionata altresì dall’esistenza di una serie di limiti. Tali limiti erano indicati nella Costituzione, nelle leggi ordinarie dello Stato di esecuzione degli obblighi internazionali, nelle leggi di riforma economico sociale, nelle leggi statali da cui desumere i principi generali. Per quanto attiene agli altri tipi di potestà legislativa, a tutte le Regioni, speciali ed ordinarie, salvo che alla Valle d’Aosta, era riconosciuta una competenza concorrente, da esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato. Si trattava dunque in questo caso di un limite più pregnante – rispetto a quello rappresentato dai principi generali dell’ordinamento e riferibile alla potestà esclusiva – giacche esso operava attraverso disposizioni legislative afferenti a “singoli settori materiali affidati alle Regioni” e non era ricavabile in modo sistematico dai contenuti espressi in linea generale nell’ordinamento. L’insieme dei limiti così determinati afferiva al profilo di legittimità della potestà legislativa delle Regioni, essendo essa ricadente in profili riferibili ad atti di tipo normativo. Differente da tali limiti di legittimità ed afferente alla sfera del merito delle scelte compiute era invece il diverso limite rappresentato dall’interesse nazionale o di altre Regioni. Si tratta di un profilo, delineato nell’art. 117 Cost e negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale ( eccettuato lo Statuto siciliano), consistente nella valutazione dell’opportunità politica delle leggi, il cui apprezzamento era rimesso al Parlamento. Il sistema dei limiti all’autonomia legislativa previsto in Costituzione era corredato non da un sistema di gravami, – tale sarebbe stato il ricorso a rimedi successivi alla entrata in vigore delle leggi regionali – ma da un modello di controlli preventivi rimessi alla Corte costituzionale con riferimento agli aspetti di legittimità, ed al Parlamento con riguardo ai profili di merito. Il ricorso del Governo, preceduto dalla possibilità di rinvio al Consiglio regionale per un possibile riesame, era infatti previsto prima della promulgazione della legge, ed aveva in ultima analisi ad oggetto non la legge medesima ma la deliberazione legislativa regionale che ne avrebbe costituito il presupposto. Sotto tale profilo si registrava un accentuata disparità tra Stato e Regioni in materia di invasione legislativa delle materie di competenza, giacche una legge statale che avesse violato le prerogative regionali poteva invece essere impugnata soltanto in epoca successiva alla sua entrata in vigore. Una ulteriore ragione di disparità con riferimento agli strumenti di tutela era dato dalla possibilità che lo Stato potesse impugnare innanzi alla Corte le delibere regionali – oltre che nella ipotesi di invasione di competenze – anche nel caso di ritenuta incompatibilità delle stesse con qualsiasi altra disposizione costituzionale, facoltà questa non riconosciuta alle Regioni. Alla logica del “controllo” sulla autonomia regionale rispondeva inoltre, il potere di operare a mezzo di un organo decentrato dello Stato un controllo preventivo di legittimità sugli atti regionali, esteso in casi determinati anche a profili di merito, ed in questo caso finalizzato alla possibile richiesta di riesame. In ogni Statuto era inoltre prevista la istituzione di un Commissario del Governo con il compito di sovraintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e di coordinarle con quelle delle Regioni, e di apporre il visto di legittimità sulle leggi regionali prima della promulgazione. Inoltre, era previsto il controllo sugli organi regionali finalizzato allo scioglimento delle assemblee per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni, per impossibilità di funzionamento, e per gravi motivi di sicurezza. Una considerazione a se stante merita la previsione contenuta nell’art.14 Stat. Sic che introduce la potestà legislativa di tipo primario, o esclusiva riconosciuta alla Regione Siciliana. Frutto delle determinazioni raggiunte nel corso dei lavori della Consulta regionale, che vedeva nella concessione di una ampia potestà legislativa lo strumento più idoneo a contemperare l’esigenza di autonomia con la necessità di avviare un processo di sviluppo socio- economico, lo schema di potestà legislativa prevista dall’art. 14 era abbastanza lineare. In sostanza alla Regione spettava il potere di legiferare , in una serie di materie (elencate dalla lettera a) alla lett. s)) di interesse fondamentale regionale, con l’obbligo del rispetto di tre ordini di limiti: un limite generale di legittimità di natura territoriale, ( con l’effetto di vincolare l’efficacia delle leggi regionali al territorio della Regione in questione), un limite di natura costituzionale, che aveva come logica specificazione il limite delle materie ed infine il limite delle grandi leggi di riforma agrarie ed industriali. Quanto al limite delle materie, esso era determinato dal fatto che il catalogo statutario delle materie di competenza esclusiva era tassativamente fissato in positivo, a testimonianza che la potestà in questione realizzava una forma di autonomia sotto il profilo qualitativo, non meramente quantitativo, dato che si attribuiva alla Regione l’opportunità di incidere significativamente con la propria legge su ambiti ritenuti di rilievo per la tutela della specialità. Il limite delle riforme agrarie ed industriali, poi confluito per via interpretativa in quello delle “norme fondamentali delle riforme economico- sociali” costituiva invero, nell’intenzione dei membri della Consulta statutaria, uno strumento per l’estensione all’interno del territorio siciliano, delle norme volte a stabilire un piano di ricostruzione e ristrutturazione del territorio statale. Mancavano per la verità, previsioni comuni agli altri Statuti, quali ad esempio, il limite dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che la Corte Costituzionale, in una delle sue prime pronunce giurisprudenziali, ha ritenuto consistere in quei principi” di carattere generale e fondamentale che si desumono dalla connessione sistematica , dal coordinamento e dalla intima razionalità delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell’ordinamento giuridico vigente”. Mancava altresì tanto il riferimento al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato , che la Corte Costituzionale ha esteso anche allo Statuto siciliano sempre in via di interpretazione adeguatrice, quanto sotto il profilo dei limiti attinenti al merito, l’obbligo del rispetto dell’interesse nazionale e delle altre Regioni. In quest’ultimo caso, la mancata menzione nello Statuto ha fatto sì che alla Sicilia non si estendesse il regime di impugnazione delle leggi previsto dal 4° comma dell’art. 127, ora abrogato, e comunque, mai usato dallo Stato. All’art. 17 Stat. Sic. si deve invece la codificazione dell’elenco di materie soggette alla potestà concorrente, vincolate al rispetto della legislazione di principio dello Stato, secondo una formula statutaria leggermente differente, anche se equivalente dal punto di vista del contenuto. Dal raffronto complessivo degli elenchi di materie devolute a vario titolo alla potestà legislativa della Regione, risulta come tanto da un punto di vista qualitativo, che da un punto di vista quantitativo, l’incidenza della legge regionale in settori di interesse vitale per la Regione è pressoché totale, tanto da ritenere che lo Statuto, almeno sotto questo profilo, non necessitasse di un’opera di coordinamento ed integrazione con le materie elencate nel vecchio testo dell’art.117 Cost. In sostanza, quindi, a voler tentare una classificazione della potestà legislativa delle Regioni speciali, assumendo come parametri le materie e il tipo di potestà sulle stesse ci si trova di fronte ad un disegno statutario che delinea 3 tipi di potestà, ognuno caratterizzato da uno specifico limite ed afferente ad una serie enumerata di materie. Al vertice di questa piramide, per così dire, si trova appunto il modello di potestà legislativa previsto nello Statuto siciliano. Purtuttavia, alla scelta del Costituente di graduare la potestà legislativa delle Regioni differenziate in funzione delle rispettive condizioni di specialità, ha fatto seguito un generale livellamento verso il basso delle attribuzioni delle Regioni speciali medesime. Una sorta di processo di scollamento tra il dato statutario e il dato reale dell’esercizio della funzione legislativa da parte delle Regioni speciali, che ha tratto impulso principalmente dall’incidenza della legislazione statale nelle materie regionali, dai controlli sulla legislazione e in ultima analisi anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. La Consulta ha infatti costantemente mantenuto un orientamento restrittivo sulle manifestazioni dell’autonomia regionale speciale, particolarmente quelle che si presentavano come soluzioni di sperimentazione. Sicché, al confronto tra Regioni speciali e Regioni ordinarie a seguito dell’istituzione di queste ultime, si è subito palesata quella paradossale condizione di maggiore debolezza delle prime rispetto alle seconde, condizione che si è a lungo protratta e che , ancora al momento attuale solleva dubbi sul mantenimento della specialità. Si aggiunga inoltre che come è stato giustamente notato, le sorti della specialità sono state spesso influenzate dal rapporto e dal confronto tra il sistema politico nazionale e la classe politica regionale, che ha accentuato, anziché ridurre, il divario tra realtà regionali differenziate ed il resto del Paese.

Uno degli ambiti in cui la specialità delle Regioni differenziate si manifesta con particolare incidenza, è quella dei rapporti tra Regioni ed autonomie locali. Sotto questo profilo infatti è stato osservato come le previsioni dei singoli Statuti in materia siano piuttosto eterogenee e non consentano di enucleare un modello bilaterale di rapporti tra enti, uniforme alle esperienze regionali differenziate; il che costituisce elemento di discordanza rispetto alla uniformità d’impianto statutario relativo alla disciplina dei poteri e delle attribuzioni regionali. Il punto è stato considerato come particolarmente problematico poiché la pluralità di discipline regionali speciali in materia di enti locali finiva per creare una situazione di aperta disparità rispetto alla posizione dei suddetti enti nel panorama delle Regioni ordinarie. Ciò innanzitutto sotto il profilo del rispetto del principio generale di promozione e valorizzazione delle autonomie locali di cui all’art. 5 della Costituzione, che imporrebbe una tendenziale uniformità di disciplina per la determinazione dell’autonomia degli enti territoriali minori; in secondo luogo, solo la disciplina uniforme dettata dalla legge dello Stato può assicurare l’attuazione del principio autonomistico, particolarmente nelle Regioni speciali dove si avverte maggiormente il pericolo di ripetere in ambito regionale il processo centralistico che aveva caratterizzato la questione in ambito nazionale. In sostanza l’estensione di una disciplina generale statale anche alle Regioni speciali si spiegherebbe nell’ottica di scongiurare che queste ultime possano attuare soluzioni eccessivamente eccentriche da un punto di vista istituzionale , relative alla definizione dei confini di autonomia degli enti locali. Già nel commentare il testo dell’art.116 antecedente alla riforma del 2001, vi era chi riteneva come il ritorno ad un ruolo tutorio dello Stato rispetto alle autonomie locali rappresentasse sia una violazione dell’art. 5 sia , nella specie una violazione del principio di specialità, che consente, nelle materie in cui la Regione ha potestà legislativa, di attuare una disciplina differenziata. E poiché le materie di competenza attribuite a vario titolo alle Regioni speciali sono state devolute secondo il principio del legame dell’interesse con il territorio, l’ampia competenza devoluta in materia di enti locali alle Regioni speciali indica la precipua volontà di lasciare alle stesse uno spazio di regolazione non indifferente e dunque in ultima analisi non è che uno dei modi in cui dovrebbe estrinsecarsi proprio la specialità degli ordinamenti regionali in questione. La materia dell’ordinamento degli enti locali è regolata in Sicilia dall’art. 15 che prescrive la soppressione delle circoscrizioni provinciali e la creazione di liberi consorzi tra Comuni, “dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”. Questa previsione normativa va peraltro coordinata con quanto a sua volta sancisce l’art. 14, lett.o) che attribuisce al legislatore regionale la competenza primaria, o esclusiva, con la conseguenza che in tale ambito la Regione ha potestà di legiferare con il solo limite, come già osservato in precedenza, della Costituzione , delle leggi costituzionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In base dunque ad una lettura congiunta delle due norme, l’ordinamento degli enti locali siciliani avrebbe dovuto fondarsi su un unico livello di governo locale, costituito dal Comune il quale, dotato di ampie competenze, avrebbe potuto consorziarsi liberamente per lo svolgimento di funzioni. Alla base di questa previsione normativa v’era sicuramente il rigetto verso l’esperienza dello Stato accentrato ottocentesco, e verso il modello omologante dell’articolazione delle comunità territoriali: così l’art. 15 affidava alla legge regionale il compito di riorganizzare il territorio, iniziando innanzitutto dall’eliminare in particolare quegli enti che svolgevano funzione di amministrazione statale decentrata, diversi da Regioni e Comuni. Il Comune veniva dunque identificato come livello di base dell’amministrazione locale, e tuttavia la natura e l’entità delle competenze devolute ai liberi consorzi comunali risultavano di difficile determinazione. Infatti tali enti che avrebbero dovuto realizzare un modello di realtà locali intermedie con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di programmazione non apparivano adeguatamente sorretti da previsioni normative volte a specificarne il rapporto con i Comuni consorziati. La facoltatività della associazione dei Comuni in liberi consorzi lasciava, inoltre, sostanzialmente la costituzione di questi ultimi alla libera scelta delle amministrazioni comunali che proprio per ragioni di natura politica non dimostrarono particolare interesse a consorziarsi, infrangendo il vincolo della contiguità territoriale. Senonché fin dai primi provvedimenti normativi della Regione siciliana in materia di ordinamento degli enti locali si manifestò l’intento di aggirare la previsione statutaria di cui all’art. 15, istituendo al posto dei liberi consorzi altri enti le cui funzioni ricalcavano, in realtà, quelle delle vecchie Province. In relazione all’ordinamento comunale – regolato dal d.lg.P. Sic.29 ottobre 1955, n. 6, successivamente modificato ed integrato, con la conversione in legge regionale 15 marzo 1963, n.16, – si rinvengono già soluzioni normative in qualche modo innovative rispetto all’intero panorama delle autonomie differenziate e di diritto comune, anche se mancava una disciplina organica relativa al conferimento delle funzioni. Tuttavia è evidente come tutte le potenzialità di tipo organizzatorio e promozionale in senso autonomistico insite nella previsione dell’art. 15 non fossero state colte appieno dalle classi politiche locali dei primi anni successivi all’entrata in vigore dello Statuto e della Costituzione. Ad una certa qual mancanza di creatività della classe politica dominante nello sperimentare soluzioni normative sul piano della creazione di un sistema locale più strutturalmente vicino alle esigenze provenienti “dal basso”, si accompagnava il particolarismo delle amministrazioni comunali che dietro “il paravento” dell’autonomia speciale manifestavano un atteggiamento di chiusura (e anche, si aggiunga, di scarsa lungimiranza politica) verso l’introduzione di nuove articolazioni territoriali con funzioni di raccordo tra livelli. Occorreva dunque attendere l’istituzione delle Regioni ordinarie e l’avvio del processo di trasferimento delle funzioni con il D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, perché in un certo senso si avvertisse l’urgenza nella classe politica siciliana di procedere ad un adeguamento dell’ordinamento locale siciliano.

L’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 e la clausola di adeguamento automatico

Il problema del coordinamento degli Statuti speciali con la riforma del Titolo V si è posto già in sede di lavori preparatori, giacché si scelse di mantenere la peculiare condizione di differenziazione delle cinque Regioni a Statuto speciale. In sede di redazione dell’art. 116, si evidenziava come l’autonomia di tali Regioni debba essere frutto di una concertazione fra esse e lo Stato, ma d’altra parte proprio la forma rigida dello Statuto speciale sollevava dei dubbi circa l’effettiva capacità delle Regioni ad autonomia speciale di procedere ad un costante adeguamento della specialità, e ciò nonostante l’avvenuta modifica del procedimento di revisione degli Statuti speciali, per effetto della legge costituzionale n.2 del 2001. In sostanza, la scelta di mantenere la specialità , anche nell’ambito di una riforma in cui la quantità e la qualità dei poteri concessi alle Regioni ordinarie supera le previsioni degli Statuti speciali, si è manifestata attraverso la costruzione di un sistema in cui la riforma del Titolo V ricomprenda comunque anche le Regioni speciali, talune norme del cui Statuto assumono carattere cedevole rispetto ad alcuni aspetti della riforma stessa. Al fine dunque di consentire alle Regioni speciali un riallineamento della loro disciplina alle nuove ed in alcuni casi maggiori competenze previste dal Titolo V, il legislatore della revisione ha inserito una norma, l’art. 10 , l. cost. n.3 del 2001, con cui –come è noto – si dispone che “ sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.” A primo esame il nuovo regime avrebbe il compito di introdurre una sorta di meccanismo automatico di adattamento degli Statuti speciali alla riforma del Titolo V, per legittimare una correzione della disciplina speciale con la nuova normativa costituzionale. Si tratta dunque di una norma di natura flessibile, e di efficacia temporalmente condizionata, dal momento che il meccanismo di adeguamento automatico cessa nel momento in cui le Regioni ad autonomia speciale provvedano ad una revisione degli Statuti in linea con i dettami della riforma del 2001. L’isolata previsione a favore delle Regioni speciali dell’art.10 nel contesto normativo della riforma costituzionale non lascia tuttavia dubbi circa la natura di ponte tra il nuovo assetto costituzionale e la realtà delle autonomie speciali che in quest’ultimo sembravano non trovar più ragioni giustificative. La clausola di adeguamento contenuta nell’art. 10, prontamente definita “clausola salva specialità” si potrebbe definire vera e propria norma di sistema, poiché essa rappresenta il tramite per l’attuazione della riforma anche nei confronti di quegli ordinamenti particolari costituiti dagli Statuti speciali. In tal senso dunque tale norma non può che trovare il suo naturale riferimento nel primo comma dell’art.116, laddove ne integra la formulazione in senso innovativo. In aggiunta a ciò, l’art.10 l. cost. n. 3/01 assume anche un valore ulteriore poiché spiega gli effetti in senso di maggiore autonomia anche per i singoli ordinamenti differenziati, di guisa che la si possa considerare anche una norma sul sistema delle autonomie locali in queste peculiari realtà ordinamentali. Ma come è agevole comprendere, l’interpretazione dell’art. 10, e della conseguente sua applicazione , non è risultata, a parere pressoché unanime in dottrina, delle più felici. I principali dubbi interpretativi derivano anzitutto dalla formulazione; dalle condizioni di applicazione; dagli effetti della eventuale applicazione della stessa sulle norme degli Statuti speciali. Sicché, al fine dunque di individuarne il fondamento, la ratio e l’eventuale ambito di applicazione occorre muovere da un’analisi approfondita della norma dalla sua genesi, sino a giungere all’interpretazione che di essa ha dato la dottrina ed all’applicazione, con le relative ricadute in termini di maggiore o minore autonomia in relazione alla condizione degli enti locali che ne ha fatto la Corte Costituzionale. Secondo quanto si ricava da una considerazione complessiva dei lavori preparatori sull’art.10, non risulta che la disposizione in esame sia stata formulata già nel testo unificato della riforma approvato dalla I Commissione permanente della Camera 1’11 novembre 1999. Sembra più verosimile che essa sia stata introdotta senza discussione nel corso dei lavori in Aula, in accoglimento di una condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione per le questioni regionali, che aveva sottolineato l’urgenza di provvedere a dettare una normativa transitoria, affinché gli Statuti delle Regioni speciali avessero potuto allineare il proprio ordinamento con il conferimento dei nuovi poteri alle Regioni ordinarie. Il testo dell’art. 10 era stato proposto secondo più formulazioni, tutte ugualmente caratterizzate dalla comune intenzione di estendere la nuova disciplina anche alle Regioni speciali. In alcune versioni tuttavia era stato previsto anche un procedimento costituzionale di adeguamento degli Statuti attraverso l’approvazione di legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale e senza sottoporre la legge a referendum consultivo ex art.130 e 138 Cost. Sappiamo, alla fine, che la riforma costituzionale di cui all’art. 10 ha adottato una formulazione più asciutta nonostante l’intenzione di offrire una disciplina transitoria di maggiore elasticità possibile ma se da un canto essa consente una qual certa capacità estensiva della norma, dall’altro ne rende incerta e problematica l’applicazione.

Le condizioni di applicazione dell’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001

La determinazione delle condizioni di applicazione della clausola di adeguamento automatico delle Regioni speciali costituisce uno degli aspetti di maggiore incertezza. Infatti, di fronte alla evidente ratio ispiratrice della norma, di consentire l’estensione delle modifiche costituzionali anche alle Regioni speciali, scongiurando, in tal modo, il pericolo di un “regionalismo a due velocità“, l’interprete si è sovente trovato dinanzi all’esigenza di ricercare le norme del titolo V soggette a siffatto processo di estensione e di determinare quale fosse l’ampiezza di essa. In dottrina è emerso innanzitutto che la suddetta formulazione sia priva di indicazioni specifiche sulla portata delle condizioni di maggiore autonomia, poiché sostanzialmente la riforma del Titolo V ha previsto in qualunque ambito attribuito alle Regioni, forme più ampie di autonomia. Dall’elencazione delle materie attribuite, all’abolizione dei controlli, alla eliminazione di limiti generali alla potestà legislativa, sino alla previsione del criterio residuale per individuare le materie in potestà piena delle Regioni ordinarie, si desume che il rapporto tra gli assetti delle Regioni speciali con il nuovo regime funzionale ed organizzativo delle Regioni ordinarie risulta pressoché indefinito, mancando l’indicazione di un sicuro criterio applicativo. All’incertezza circa l’assenza di indicazioni interpretative, si aggiungono però, le ambiguità legate alle modalità di applicazione ed gli attori coinvolti nel processo di adeguamento. L’accenno agli attori coinvolti nel processo di adeguamento, fa riferimento ai soggetti, istituzionali e non, chiamati al confronto fra le disposizioni statutarie e le disposizioni della Costituzione. Lasciare che tale estensione venga applicata secondo l’apprezzamento discrezionale delle Regioni speciali, creerebbe situazioni di confusione, in alcuni casi anche foriere di scelte arbitrarie e contraddittorie da parte delle classi politiche regionali. Viceversa, ritenere possibile il coinvolgimento di tutti gli operatori interpreti (soggetti istituzionali, dottrina, giurisprudenza costituzionale) nell’opera di confronto e di adattamento degli Statuti alle modifiche costituzionali, sembra la soluzione imprescindibile per assicurare una prima, certa trasposizione delle riforma costituzionale negli Statuti speciali. A questa fase dovrà, in un secondo momento, e comunque necessariamente, fare seguito l’intervento del Parlamento, chiamato per procedere alla ridefinizione delle forme e condizioni di maggiore autonomia nelle Regioni speciali.

In sostanza, il nucleo prescrittivo dell’art. 10 contiene in sè una questione di misura della specialità, ma non definisce tale misura e piuttosto lascia al giudice costituzionale ed al legislatore statale il compito di quantificarne l’ampiezza. Circa poi la modalità di applicazione delle disposizioni migliorative della riforma, la mancanza di prescrizioni specifiche solleva dubbi sulla forma che dovrebbe assumere l’adeguamento automatico: se si debba trattare di un processo di carattere formale, che faccia ricorso, di volta in volta, ad una legge regionale, ovvero se si tratti invece di un meccanismo automatico, operante immediatamente ed in relazione agli ambiti di competenza da adeguare. Quest’ultima possibilità riporta alla luce tutti i dubbi espressi circa il rischio di arbitrarietà nelle scelte regionali, rischio che ad oggi è stato compensato dall’intervento puntuale della Corte Costituzionale, la quale, ancora una volta si è fatta carico di delimitare i contorni dell’incerto regionalismo differenziato italiano.

Il rapporto tra potestà legislativa delle Regioni ordinarie e speciali

Tra le novità introdotte dalla riforma del titolo V va annoverato il mutamento del precedente criterio di attribuzione delle materie nell’ambito delle quali le Regioni ordinarie avevano potestà di legiferare. Com’è noto, il nuovo testo dell’articolo 117 prevede una competenza legislativa

concorrente su alcuni ambiti e soprattutto una potestà legislativa di natura esclusiva, su tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato. Il nuovo sistema così delineato si differenzia profondamente dagli Statuti speciali nei quali invece continua a vigere il criterio dell’enunciazione delle materie. Alla luce di quanto osservato a proposito dell’estensione delle maggiori forme di autonomia previste nella riforma alle autonomie speciali, è necessario interrogarsi circa l’influenza che possa esercitare la funzione legislativa delle Regioni ordinarie, quali siano le materie nelle quali hanno potestà legislativa le Regioni ordinarie tra quelle devolute dalla riforma alle medesime, e quali tra i limiti alla potestà legislativa previsti dagli Statuti sono destinati a sopravvivere. Il problema di maggior interesse è senza dubbio il rapporto tra la potestà legislativa basata sul criterio di individuazione residuale delle materie devolute e la vecchia potestà legislativa piena o esclusiva delle Regioni speciali. Per quanto attiene all’ampiezza di tale potestà, sembra potersi affermare che le due potestà presentino forti elementi di somiglianza, dal momento che entrambe possono essere esercitate in modo esclusivo, cioè senza una legislazione statale di principio, a riferimento. Poiché dunque esse sono assai simili nella qualità, e poiché in base alla clausola di residualità contenuta nell’art.117, co 4, le materie su cui le Regioni ordinarie esercitano potestà legislativa residuale sono più numerose rispetto a quelle contenute nel novero degli elenchi statutari, ne discende che tutti i nuovi ambiti rientranti nell’art. 117, co 4, possono essere disciplinati a titolo esclusivo anche dalle Regioni a Statuto speciale. Diversamente, invece per ciò che riguarda i limiti cui la funzione legislativa di Regioni ordinarie e Regioni speciali è sottoposta, occorre osservare come, da una parte, la potestà primaria delle Regioni speciali sia assoggettata a limiti disciplinati negli Statuti, quali il rispetto dei principi generali dell’ordinamento e le norme fondamentali di riforma economico sociale, non riprodotti nell’art. 117, mentre d’altra parte, la funzione legislativa delle

Regioni ordinarie, oltre a dover rispettare la Costituzione ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, soggiace anche ad ulteriori limiti costituiti dalla presenza, nelle materie riservate in via esclusiva allo Stato, di clausole di interferenza suscettibili di incidere anche negli ambiti di competenza regionale. Una interpretazione proposta in dottrina sostiene come, data l’applicazione della clausola di maggior favore, per tutte le materie rientranti nell’ambito della potestà esclusiva, dovrebbe applicarsi il nuovo regime previsto dall’art. 117, con la conseguenza di caducare i limiti statutari. Tuttavia andrebbe obiettato che non sempre è agevole distinguere i vecchi limiti dai nuovi, tanto più che proprio il limite delle norme fondamentali di riforma economico sociale sembra sovrapporsi senza margini a quello dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con la possibile conseguenza di riproporre i vecchi vincoli contenuti negli statuti. Sul piano applicativo, è interessante dar conto di come la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto il problema: in pratica essa ha escluso la secca alternativa tra il sistema compreso negli Statuti speciali e quello delineato dal nuovo art. 117, optando invece per una forma di integrazione del nuovo regime con quello statutario e per un bilanciamento “caso per caso” delle esigenze della specialità con le ragioni di una tutela a carattere unitario relativamente ad alcune materie. Viceversa, nel caso in cui in altre materie non si pongano esigenze di carattere unitario, è possibile ammettere l’estensione del modello del 117 alle Regioni speciali con il conseguente venir meno dei limiti desumibili dagli statuti. Va inoltre segnalata l’esistenza di casi in cui alcune materie sono rimesse dagli Statuti alla potestà primaria delle Regioni speciali, mentre invece l’art. 117 annovera tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, ovvero di competenza concorrente di Stato e Regioni. In questo caso, poiché la forma di autonomia più ampia è quella attribuita dagli Statuti, essa prevale, conservando dunque il fattore della specialità. In tal senso, appare di particolare rilievo quanto deciso della Corte Costituzionale con la sentenza 13 febbraio 2003, n. 48 a proposito della materia dell’ordinamento degli enti locali, tradizionalmente assegnata dagli Statuti alla competenza primaria delle Regioni speciali. La Consulta si è espressa circa l’impossibilità che tale materia possa esser fatta rientrare nell’ambito della materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane“ che appunto l’art.117 co.2, lett. p) Cost. riserva in via esclusiva allo Stato. Ciò naturalmente in forza proprio dell’applicazione della clausola di maggior favore. Tuttavia in queste materie restano in vigore i limiti all’esercizio di tale potestà dagli Statuti, e quindi il limite della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Un altro aspetto riguarda il rapporto tra le materie di competenza concorrente delle Regioni speciali: in questo caso occorrerà confrontare gli elenchi di materie contenuti negli Statuti con quelli previsti nell’art. 117 e poi riassegnare le materie stesse in base al criterio della disciplina più favorevole.

Per ciò che attiene alla potestà integrativo attuativa, non più prevista per le Regioni ordinarie, anche in questo caso la competenza statale vedrebbe notevolmente ridotto il proprio ambito di operatività, scomparendo nel caso in cui le materie siano di competenza concorrente o primaria della Regione, permanendo nel caso di materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Come già detto, il secondo ed il terzo comma dell’art. 11 in commento, prevedono l’adozione dei decreti di attuazione degli Statuti speciali sia per il trasferimento di beni e risorse finanziarie necessari all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative, sia per la definizione di disposizioni specifiche per la disciplina di attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari. Tuttavia tale disposizione non contiene un termine entro il quale tali Commissioni siano tenute ad adottare le norme di attuazione e dunque questo parrebbe ulteriormente procrastinare l’attuazione della riforma nelle Regioni speciali. In effetti la materia da definire con tali decreti di attuazione non è delle più semplici: infatti a norma dell’art. 11, le Commissioni paritetiche possono proporre l’adozione per le norme di attuazione relative al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie umane ed organizzative occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie oggetto delle nuove competenze legislative , di cui all’art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. Occorrerà dunque stabilire in base a quali criteri sarà possibile trasferire le ulteriori funzioni amministrative che spetteranno alle Regioni speciali. Come noto, l’art.118 stabilisce che sulla base del principio di sussidiarietà verticale l’esercizio delle competenze amministrative spetta ai Comuni salvo quando, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Viceversa, negli Statuti speciali vige il principio del parallelismo con la potestà legislativa che presuppone la titolarità delle competenze alla Regione, la quale assegna agli enti locali un ruolo marginale e di mera gestione operativa delle funzioni medesime. Questo appena richiamato costituisce uno dei punti critici atteso che la risoluzione circa l’applicabilità in subiecta materia, dell’art. 10 nel suo significato più esteso, importa anche la definizione del ruolo e della sorte degli enti locali, la formulazione dell’art. 10 contiene qualche infraregionali. Secondo una interpretazione incongruenza, proprio in considerazione dell’ampiezza delle competenze legislative acquisite dalle Regioni speciali in seguito all’applicazione dell’art. 10 medesimo. Secondo il principio dell’adeguamento automatico, alle Regioni speciali, spetterebbe l’esercizio di funzioni amministrative ulteriori e diverse rispetto a quelle correlate ai campi di competenza legislativa in cui peraltro hanno già ampliato le loro funzioni. Dunque l’art. 11 sarebbe incongruo nel limitare la competenza delle norme di attuazione ai soli settori del trasferimento dei beni e servizi, o alle sole materie in cui la competenza legislativa regionale è quantitativamente aumentata, poiché dovrebbe ammettersi anche per le Regioni a Statuto speciale l’estensione del principio della sussidiarietà verticale che travolgerebbe il principio ormai superato, del parallelismo tra funzioni.

Infatti, la competenza primaria in materia ordinamentale delle Regioni speciali – alla quale tradizionalmente viene ricondotta anche la definizione delle regole generali in tema di distribuzione delle funzioni amministrative – è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 48 del 2003 con una applicazione della clausola di maggior favore. Alla luce delle considerazioni appena svolte resta quanto mai attuale l’interrogativo se la clausola di cui all’art. 10 l. cost. n. 3/2001 debba considerarsi riferita solo alle Regioni ha precisato, al speciali oppure anche agli enti territoriali che ne fanno parte. La dottrina riguardo, che a seconda si accolga o meno la tesi estensiva circa l’ambito di applicabilità dell’art.10, si favorisce la condizione delle autonomie locali a scapito di quella regionale, ovvero si rischia di far segnare, per così dire, il passo alle autonomie delle Regioni speciali.

Considerazioni della riforma costituzionale sulle autonomie locali in Sicilia

Il sistema degli enti locali in Sicilia ha rappresentato il modello di riferimento per le altre Regioni a Statuto speciale, sebbene le scelte normative in materia abbiano, soltanto in parte ,dato corpo all’idea di costituire un sistema integrato di livelli di governo ispirato alla promozione dello sviluppo locale, nell’ottica auspicata dai redattori dello Statuto del 1946. Va tuttavia sottolineato come l’elasticità della formulazione dell’art. 15 dello Statuto contenga in sé una certa ambiguità relativa alla prevista soppressione della Provincia, da sostituire nell’idea originaria, peraltro mai attuata, con un consorzio di Comuni, la cui istituzione era legata ad un concorso di talune circostanze. E’ nota la ratio ispiratrice di tale disposizione, dovuta al rigetto della cultura accentratrice e statalista dell’Ottocento che individuava nella Provincia, uno degli strumenti di controllo delle collettività locali da parte del Governo, l’elemento ostativo al pieno sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate. La disposizione in questione venne dunque inserita nel corpo normativo dello Statuto in un momento storico in cui la considerazione dell’ente locale provinciale appariva condizionata da istanze anti stataliste assai accentuate. Peraltro, tale modo di intendere il ruolo della Provincia nell’assetto dei poteri locali, se ebbe un qualche riflesso anche nel corso della discussione in Assemblea Costituente, non trovò poi conferma nel tessuto del Titolo V. Infatti, con riferimento all’assetto costituzionale dei livelli di governo, la Provincia mantenne la configurazione di ente locale territoriale necessario, costituendo uno dei livelli di governo, riconosciuto e garantito dalla normativa costituzionale. Si veniva, in tal modo, a determinare una contrapposizione netta tra la posizione dell’articolazione degli enti territoriali così come previsti dalla Costituzione e il modello fortemente autonomistico, da più parti ritenuto addirittura “eversivo” dello Statuto siciliano in cui, come si è detto, si prevedeva l’eliminazione delle Province, sostituite dai liberi consorzi appunto, fondati su una non meglio precisata natura consociativa. La vicenda istituzionale è esemplificativa della idea di autonomia immaginata per la Regione siciliana, e ciò in ordine ad una duplice serie di considerazioni. Da un punto di vista strettamente giuridico infatti, il sistema delineato all’art. 15, pur essendo dotato di una propria coerenza interna mostrava ragioni di incompatibilità con il principio costituzionale sancito dall’art. 114, la cui forza applicativa di principio fondamentale vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale avrebbe dovuto comportare l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 medesimo. D’altra parte a tale incoerenza non venne posto rimedio né in via di revisione costituzionale dello Statuto , né tantomeno attraverso una più incisiva giurisprudenza costituzionale, seguendo la quale, semmai, si nota l’oscillazione tra la tendenza a comprimere le manifestazioni più tipiche della specialità siciliana , e la conservazione, seppur con forti menomazioni, della specialità medesima. In questo senso il problema della compatibilità costituzionale emerge proprio in relazione all’eccessiva versatilità della norma statutaria di dare occasione per la creazione di enti territoriali pluriformi , senza peraltro aver del tutto abolito le medesime circoscrizioni provinciali in oggetto, con salvezza della potestà legislativa esclusiva sull’ordinamento degli enti locali. Si aggiunga come, sul piano della legislazione regionale, l’incongruenza propria della norma impediva il raggiungimento di soluzioni innovative che non contenessero in sé esiti contrari ai principi costituzionali. Alla luce di quanto osservato, si può, forse, spiegare, come le scelte direttive in materia di liberi consorzi avessero carattere compromissorio , finendo col giustificare probabilmente l’incapacità della classe politica locale di proporre soluzioni. In questo quadro si colloca la l. r. 6 marzo 1986, n.9 che ha istituito le Province regionali, con una portata significativamente innovativa in termini di quali enti pubblici territoriali configurazione della Provincia quale ente intermedio con funzione di programmazione e pianificazione. Il fallimento conseguente alla confusa vicenda della istituzione dei liberi consorzi comunali aveva fatto considerare alla classe politica locale la necessità di rivedere in qualche modo l’assetto organizzatorio degli enti medesimi. In particolare, si era avvertita l’opportunità di ribaltare il rapporto fra centro e periferia, dando la possibilità a gruppi organici di popolazione di intervenire direttamente sul destino del proprio sviluppo, con modalità e procedimenti mirati ad assicurare pieno svolgimento e tutela ai principi di autonomia, decentramento e partecipazione. Per raggiungere siffatto scopo, occorreva preliminarmente risolvere il problema di adeguare l’espletamento dei servizi essenziali per la comunità, alla dimensione territoriale degli enti, laddove questi si fossero dimostrati inadeguati al raggiungimento di tale scopo. Queste esigenze sembravano poter trovare piena realizzazione con l’istituzione del “nuovo” ente provinciale, inteso come diretta emanazione delle collettività locali, il cui scopo istitutivo era di affidare ad essi l’elaborazione e l’adozione di un piano provinciale di sviluppo, come tessera del mosaico costituito dai poteri di programmazione regionale. L’art. 4 della legge regionale richiamata attribuisce esplicitamente alla provincia regionale la qualifica di ente politico esponenziale di fini generali, così chiarendo la natura giuridica dell’ente medesimo. Esso non può essere considerato un ente consortile dal momento che si dava atto della corrispondenza tra territorio della vecchia provincia e nuova, essendo quest’ultima destinata a rappresentare organicamente l’intera collettività stanziata nel corrispondente territorio e tutelarne gli interessi.

Nel disegno delineato dalla legge n. 9 del 1986, il nuovo ente provinciale doveva corrispondere ad un gruppo di popolazione integrato in un ambito territoriale di livello sovra comunale; anche se la natura necessaria di tale ente lasciava comunque ai Comuni la possibilità di associarsi in liberi consorzi sulla base del criterio della maggior comunanza di rapporti e interessi. La Provincia regionale è chiamata ad elaborare il piano di sviluppo complessivo della collettività cui fa capo, in un ambito materiale, per la verità abbastanza ampio, che è individuabile nelle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale. L’attribuzione di tale funzione di programmazione e dei connessi compiti di pianificazione territoriale viene considerato lo strumento attraverso cui si attuano i principi di autonomia, decentramento, partecipazione che fungono anche da criteri informatori del sistema provinciale delineato. Alla provincia regionale vengono attribuiti ulteriori compiti e funzioni in settori chiave dell’amministrazione attiva , e specificamente nell’organizzazione del territorio, nella tutela ambientale e nell’espletamento dei servizi nelle aree metropolitane. Altro aspetto contemplato nella legge è la stretta relazione tra programmazione regionale e provinciale, finalizzato non soltanto ad un necessario coordinamento, – dal momento che

in determinati settori il piano di programmazione provinciale assume il valore di proposta rispetto al piano regionale-, ma anche rivolto al raggiungimento di meccanismi di concertazione e cooperazione tra enti territoriali. Indubbiamente la legge regionale presa in esame contiene dei profili assai rilevanti in tema di valorizzazione e perseguimento del principio autonomistico. Essa ha innanzitutto sancito un concetto nuovo di come “fare politica” locale, proponendo un modello di ente locale in cui le istanze unitarie di collettività, stanziate su un territorio più ampio rispetto a quello comunale, potessero essere rappresentate al centro per il tramite di un livello intermedio di

governo che ne fosse diretta emanazione. La “riscoperta” dell’ente intermedio di autogoverno, anche se passa anche attraverso il recupero della denominazione costituzionale di Provincia, si allontana tuttavia dal vigente sistema delle autonomie locali avente carattere di uniformità, assumendo il carattere di sistema locale fondato sulla previsione di ordinamenti differenziati che si integrano attraverso una serie di meccanismi di raccordo per il raggiungimento di un più efficiente decentramento politico amministrativo regionale. Tuttavia, la suddetta legge sconta, inevitabilmente, le aporie di fondo, derivanti dal contesto costituzionale e statutario in cui è collocata, vista la non agevole conciliabilità con il sistema locale, così come configurato dagli artt. 14 e 15 dello Statuto. Di questo modello statutario si trovano tracce nella stessa qualificazione di “provincia regionale”, che pare adombrare una sorta di vincolo di subordinazione tra i due livelli di governo territoriale, così come nel perdurante riferimento all’ambiguo modello dei liberi consorzi statutari. Il che lascia trasparire, forse, come ancora una volta la potenziale carica di novità contenuta nella disciplina in esame, sia rimasta imbrigliata tra le maglie di un modello autonomistico particolarmente complesso sul piano dell’attuazione normativa, mortificato dalla ritrosia della classe politica a spingere ulteriormente verso soluzioni di reale innovazione.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano

Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO

Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775

Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it

Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it

Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

***

Metti una stella e seguici anche su Google News

The following two tabs change content below.

Avv. Gianluca Galofaro

Si laurea nel 2005, presso l’università degli studi Catania, con tesi sperimentale in Informatica giuridica.

Consegue nel 2008, l'abilitazione alla professione di avvocato.

E’ iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siracusa dal 2009.

Si occupa prevalentemente di diritto civile, tributario, del lavoro, ambientale e marittimo.

Avvocato fiduciario di diverse aziende ed Enti pubblici.

Ha frequentato un Master di II livello in diritto della navigazione e dei trasporti.

Ha frequentato un master di I livello in discipline economiche, statistiche e giuridiche.

Esperto in management della Pubblica amministrazione.

Consulente dell’ufficio affari legali del Ministero dell’Ambiente negli anni 2009/2011.

Membro della camera arbitrale internazionale.

Abilitato all’insegnamento, è attualmente docente di corsi in diritto della navigazione.

Ultimi post di Avv. Gianluca Galofaro (vedi tutti)

- Le Regioni e la statistica - 27 Maggio 2020

- L’aeroporto nel mercato dell’Unione Europea: profili economici e civili - 25 Maggio 2020

- La responsabilità civile del preposto e del vettore aereo - 24 Maggio 2020